お正月に義実家へ帰省するときは手土産を持っていこう!新年のご挨拶におすすめのお土産まとめ

実家から遠い・近い関係なく、お正月になると、実家に帰省するのではないでしょうか。

また、自分の実家だけでなく、義理の実家へも帰省することもあると思います。

義理の実家に帰省するのは、いくら仲が良くても少なからず気を遣うものですよね。

そんなお正月の帰省には、新年のご挨拶の意味を込めたお土産を持っていきましょう!

ですが、そうはいっても「どんなものを持っていけばいいかわからない」「失礼な渡し方にならないか心配」といった不安もあるかもしれません。

このページでは、お正月のお土産に関するマナーや自分の実家以外に訪問する際の注意点をお教えします!

最後には新年のご挨拶にピッタリなお土産をご紹介しているので、ぜひご覧くださいね。

[もくじ]タップですぐ見れます

お正月のお土産に関するマナー

はじめに、お正月にお土産を持参する際に気を付けるべきマナーをご紹介します。

正月のお土産選びのポイントと相場

お正月に持参するお土産を選ぶポイントとしては、「消耗品」がよいでしょう。具体的にはお菓子などの食品やお酒などの飲み物、タオルや洗剤でもいいかもしれません。

食品の場合は、なるべく日持ちのするものを選ぶのがおすすめ!

お土産の相場としては2,000円~3,000円程度で考えておくと、お土産をもらう側としても気兼ねなく受け取ることができますね!

実家へ持っていくお土産の「のし」の書き方

実家とはいえ、お土産は礼儀よく「のし」で包んだお土産を渡したいもの。

お正月のお土産に包むのしの書き方としては「御年賀」や「御年始」、または「賀正」と入れておくのが一般的です。

喪中の場合、お土産は?

自分もしくは相手が喪中の場合、まずは事前に断りを入れておきましょう。

その上で、御年賀ではなく寒中見舞いとしてお土産を渡すのがマナー。

のしの書き方も「寒中見舞い」とするように注意してくださいね。

ちなみに、寒中とは1月8日~2月3日の間を指します。この期間中に訪問してお土産をお渡ししましょう。

お土産を渡すタイミングは?

お土産を渡すタイミングで一番やってはいけないことは「訪問してすぐに玄関で渡す」です!

仕事の取引先相手ではないので、そこまで堅苦しくなる必要はありませんが、そこは「親しき仲にも礼儀あり」

お家に上がってから居間やリビングなどで改めて新年の挨拶を交わし、その後にお土産をスムーズに渡せるといいですね。

お土産を渡す際の言葉

お土産を渡す際に使われる「つまらないものですが」という言葉。

謙遜の意味を持つ言葉として使われ、間違った言葉ではないのですが、人によっては「つまらないものを渡すなんて」と気を悪くされる方もいるようです。

そんな切ないトラブルを避けるために、最近では「心ばかりのものですが」や「ほんの気持ちですが」といった言葉を添えて渡すのが主流になっています。

一言添えるだけで丁寧さがグッと増しますので、お土産を渡す際にはぜひ使ってみてください。

自分の実家以外へ訪問する際に注意すべきこと3つ

旦那さんや彼氏さんの実家へ、新年の挨拶のために訪問する際はいろいろ不安が付きまといます。

とにかく失礼のない振舞いができるか心配になりますよね。

そこで自分の実家以外のお家へ訪問する際の注意点を、3つにまとめましたのでぜひ参考にしてみてください。

その1:服装

やはり最初に気を付けるべきことは『服装』ですよね。

結婚してから初めてのお正月であっても、もう何年も経験している方であっても、新年の挨拶はきちんとした服装で訪問するようにしましょう。

当然ですが派手な服装はNGですよ。

原色の生地で出来た服やブランドの主張が強い服などは避けましょう。

白や紺など、落ち着いた色合いを基調とした服装を心掛けると好印象につながります。

その2:靴

服装関連で意外と気を抜いてしまうのが『靴』です。

まずブーツは避けましょう。

着脱する時に玄関で手間取る姿を親戚の方に見せるべきではありません。

スムーズに脱いだり履いたりできる靴をあらかじめ選んでおくのがポイントです。

また、靴のインソール(中敷き)にも注意して選びましょう。

特に女性の履物は中が見えやすいものが多いため、玄関に靴を並べた時インソールが汚れたものだと恥ずかしいですよね。

その3:お手伝い

お正月の帰省では親戚一同が集まる場でもあります。

そうなると、義理のお母さんはおもてなしの準備で忙しくなるので、ぜひ『お手伝い』するように心がけましょう。

自分から声をかけるようにすると印象が良くなりますよ。

ですがもしかすると、キッチンには入って欲しくないという方もいるかもしれません。そういった場合は、テーブルにあるお酒やおつまみを確認して、足りなければ持ってくるといったお手伝いをすると喜ばれます。

せっかくの服装を汚さないために、エプロンを持参するのもアリですね。

とにかく、常にお手伝いをする気持ちでいることが大切です。

番外編:彼氏の実家へお呼ばれされた場合

番外編として、彼の実家へお呼ばれされた時の注意点です。

まだ結婚していない彼のお家へお呼ばれするなんて、それだけで緊張してしまいますよね。

注意点としては旦那さんの実家に行く場合とほとんど変わりません。

ですがひとつだけ違うところがあります。

それは彼のお母さんのお手伝いをしすぎないこと。

お母さんにとって、息子の彼女とはまだお客さんに過ぎません。

お客さんが台所へ入ってきてお手伝いなんて、逆に気を遣ってしまいます。

手伝う姿勢を見せることはいいですが、配膳を手伝ったりテーブルの上の食器を片付ける程度に留めておく方がよいでしょう。

正月におすすめのお土産

ここからは、新年の挨拶にピッタリなおすすめのお土産をご紹介します!

訪問するご家族や親戚の方のことを想像して選んでみてください。

六花撰(北海道)

六花撰は、北海道で有名な六花亭の詰め合わせセットです。

六花亭といえばマルセイバターサンドが有名ですが、それ以外にも美味しいお菓子がたくさんありますので、食べてもらったときによろこばれますよ。

北海道以外に住んでいるなら、オンラインショップで贈答用にお取り寄せしておきましょう。

参考:「六花撰」の記事はこちら

銘菓くるみ(金沢)

石川県金沢市のお土産「銘菓くるみ」

甘さを抑えた餡に挟まれるように入っているくるみは、なんとひとつずつ手作業で入れられています。

こちらのお土産も、オンラインショップでお取り寄せができますよ。

最大で30個入りまで用意されているので、親戚が大勢集まる場でも困らずに済みますね!

リーフパイ(東京)

「リーフパイ」は銀座に本店を構える洋菓子店ウエストの定番商品。

そのひとつひとつが職人の手によって木の葉の形に整えられています!

パイのお菓子である商品を割れにくくするために作られた紙製の箱は、お正月に贈答するお土産としてもピッタリですね。

のどぐろせんべい(島根県)

有名な高級魚であるのどぐろのすり身をつかった「のどぐろせんべい」は島根県のお土産です。

外装のデザインから高級感が漂いますね!

1袋2枚入りであるにも関わらず18袋も入った大容量で販売されていて、いろいろなシーンで喜ばれそうです。

塩味の利いたおせんべいなので、お酒のお供としても喜ばれるかもしれません。

ちなみに、オンラインショップでも購入できますよ!

薩摩蒸氣屋 かすたどん(鹿児島県)

「薩摩蒸氣屋 かすたどん」は鹿児島県産の卵をつかったカスタードたっぷりのお菓子。

ふんわりとしたスポンジに包まれたカスタードのやさしい味が、お子様からお年寄りまで幅広く好まれているお土産です。

こちらのお菓子は冷凍保存できるのが特徴。食べきれなくても冷凍保存しておけば安心ですね。

冷凍庫に入れておいても、スポンジのふわふわ感やカスタードのなめらかさは失われることがないのが良いところ。

こちらの商品もオンラインショップで注文可能です。

播州酒蔵 酒めぐり(兵庫県)

お正月の帰省には、お酒をお土産として持っていく方もいらっしゃるかと思います。

もし訪問先の方がお酒好きということがわかっているならば、お酒で作られたお土産を持参するのもいいかもしれません。

「播州酒蔵 酒めぐり」は日本酒を混ぜて作られたお酒のゼリーです。

3つの異なる味のゼリーがセットになっています。

日本酒好きの方にはたまらない一品になること間違いなしですね!

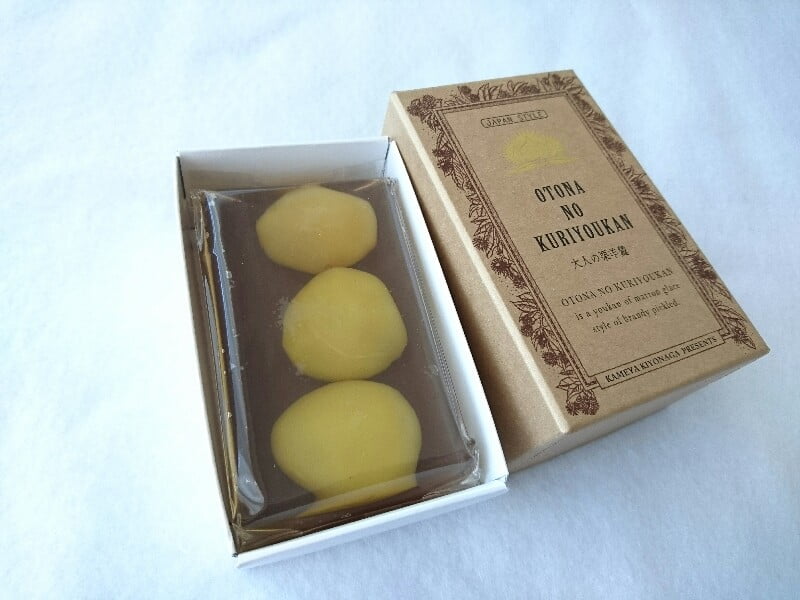

大人の栗羊羮(京都府)

お酒でできたお土産をもう一つご紹介しますね。

京都で400年以上の歴史を誇る亀屋清永が作った「大人の栗羊羹」です!

ブランデーにひたされていた栗から漂うブランデーの香りが羊羹全体に広がっています。あまりに香りが強いので、お酒が弱い方には苦手かもしれません。

一般的な栗羊羹だと甘すぎて好まないという方におすすめのあっさりとした味わいは、まさに大人向けのお土産です。

さいごに

新年のご挨拶で相手に好印象を与えられたら、きっとお互いにとって良い一年になりますよね。

そのためにも、お正月の帰省では身だしなみを整えたうえでお土産と共にご挨拶に伺いましょう!

おみやではここでご紹介したお土産以外にも様々な商品をご紹介していますので、気になった方はぜひ検索してみてくださいね。

また、お土産のお取り寄せについての記事もありますので、「忙しくてお土産を買いに行く時間がない。だけどちゃんとお土産は選びたい」という方はこちらの記事を参考にしてみてくださいね!

ちなみに、基本的な手土産マナーやビジネスシーンでの年始挨拶時の手土産については、以下の記事で紹介しています。

参考:手土産の渡し方マナーまとめ。訪問先に渡す手土産で気をつけたいこと

参考:年始の挨拶には手土産に何を持っていったらいいの?選ぶポイントとおすすめの手土産まとめ